ICTで変わる物流のラストワンマイル

あらゆる産業の「血管」ともいえる物流。 “モノを運ぶ”という物理的な作業の裏で、在庫管理や貨物追跡、倉庫の無人化など、ICTによるデジタル変革が確実に進んでいます。一方、物流プロセスの中でも荷受人に荷物を引き渡すラストワンマイルは、人手を介さず自動化することが難しい領域です。ECが増大を続けるとともに、運送会社の人手不足が問題となる中、ICTはどんなソリューションをもたらすのでしょうか。国内外の最新事例を紹介しながら、ICTが実現する新たな「配達体験」の可能性を探ります。

角井 亮一 (かくい りょういち)

株式会社イー・ロジット代表取締役兼チーフコンサルタント。小売業・物流コンサルタントとして実績を積み、2000年に株式会社イー・ロジットを設立。通販専門物流代行会社として230社以上から通販物流を受託するほか、200社の会員企業を中心とした物流人材教育研修や物流コンサルティングを行う。2015年に再配達を撲滅するための宅配便受取アプリ『ウケトル』を発表。タイでは同国最大のネット通販会社の創業者とともに物流IT企業SHIPPOPを立ち上げた。『物流がわかる』『オムニチャネル戦略』(日経文庫)、『アマゾンと物流大戦争』(NHK出版新書)など著書多数。メディアにも数多く寄稿・出演している。日本物流学会理事、多摩大学大学院客員教授。

年間60億個を配達する時代へ

家にいながら、移動しながら、スマートフォンで気軽に買い物をするのは、いまや当たり前の行為となった。しかし、デジタル化によってどれほど購入のプロセスが簡単になっても、購入した商品は物理的に受け取らなければならない。ECや物流がICTで進化していく中、ラストワンマイルの個人宅配はそのボトルネックとなりかねない。

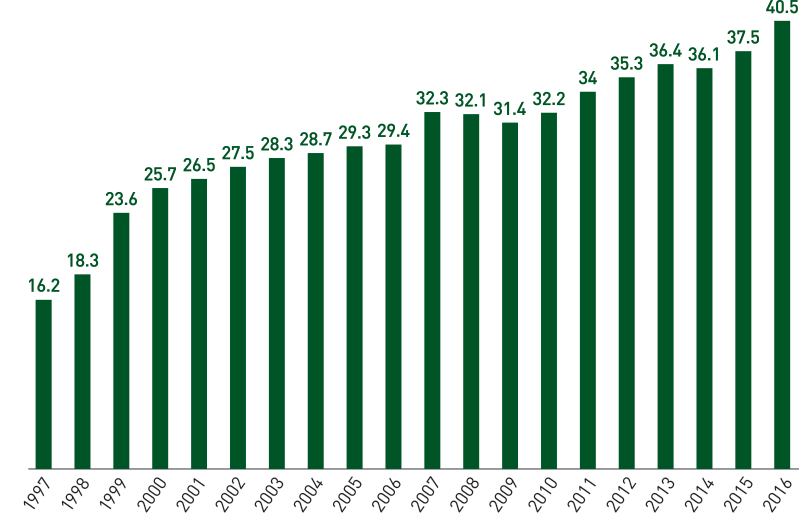

宅配便の取扱個数は年々増加を続け、この10年間で年間総数は8億個増、2016年には40億個に達している。このペースで増え続ければ、年間50億、60億という時代を迎えるのもそう先のことではない。

宅配数と同時に、再配達の個数も増加している。国土交通省のデータによれば、宅配総数の約20%が再配達されているという。現場の配達員にヒアリングをすると実態はさらに厳しく、一度不在で持ち帰った荷物を午後・夜間と計3回配達しなければならないケースが大半で、体感値では35%ほどはあると言われる。これには、若者から高齢者まで単身世帯が増加していることや、共働きが増えていることで、平日の日中に宅配便を受け取れない家庭が多くなっているという背景がある。

さらに、クリスマスや年末商戦で購買量が増加する12月に年間平均の1.5倍もの宅配数が集中するという現象も起きており、こうした「超高配達日」には配達員に過剰な負担がかかることになる。

宅配便取扱個数の推移(国土交通省調べ、単位:億個)

米国や中国でも増え続ける宅配数

宅配便を取り巻くこのような課題は、日本国内だけでなく他国でも深刻化している。世界最大の運送会社である米国のUPSは宅配便から貨物まで幅広く手がける物流企業だが、個人向けの宅配便が取扱数の約半数を占めており、宅配個数は年々増加している。中でも毎年12月24日の集中率はきわめて高く、2013年には17%もの荷物を当日中に配達し終えることができなかった。そこで翌2014年には配達員を9万5,000人増員して遅配を回避したが、そのための投資増は業績や株価に大きく影響を与えた。

米国と並ぶEC大国である中国も、増え続ける配達数への対応に苦慮している。中国の国家郵政局によれば、2016年の小包配達数は年間313億個に達した。とりわけ「オンラインショッピングの日」として知られる双十一(11月11日)にはオンラインで1日に10億件以上もの注文が発生し、配達が集中する。双十一の仕掛け人である中国のEC最大手アリババでは2013年に設立したグループ企業の菜鳥網絡(ツァイニャオ・ワンルオ)が国内の配送会社ネットワークを統括して物流を担っており、昨年の双十一には期間中に6億5,700万個の小包を配送したとされる。これだけでも驚異的な数だが、同グループの馬雲(ジャック・マー)会長は今後5~8年で配達数は現在の10倍、年間を通じて1日10億個に達するだろうと予測しており、さらなる物流システムの強化が必要だと述べている。

ECの成長とともに宅配数が伸び続ける限り、宅配の現場はこのままでは荷物をさばききれなくなってしまう。小売や物流の進化に合わせ、宅配にもICTの活用によるデジタル変革が求められているのだ。

こうしたICTによるラストワンマイルの効率化の試みは、すでにさまざまな領域で進み始めている。本稿では各国における実用化に向けた取り組みの事例をいくつか紹介していく。

ICTでできること

宅配ロッカーでの受け取り

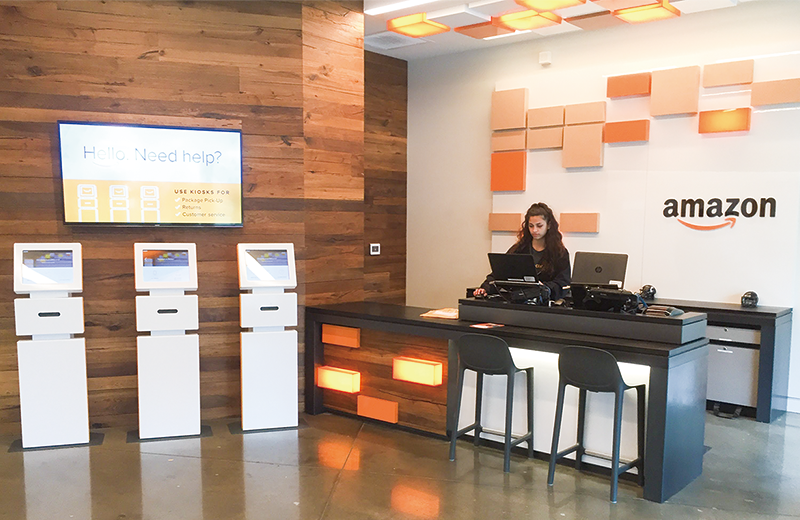

荷物を自宅ではなく近隣の宅配ロッカーまで届けてもらい、到着したらメールやアプリで通知を受信して取りに行くという方法が各国で普及してきている。欧州では早くも2001年にDHLがドイツで『Packstation』(写真1)の設置を開始し、各地に同様のサービスが広がった。米国ではアマゾンが2011年からセブン‐イレブンの店内などに『Amazon Locker』を設置しているが、近年は寮で生活する大学生が多い米国ならではのサービスとして、大学の構内にロッカーを含むピックアップステーションの開設を進めている(写真2)。

日本でも2014年に楽天が設置を開始した『楽天BOX』をはじめ、日本郵便の『はこぽす』やヤマト運輸の『PUDO』などの宅配ロッカーが街中で数多く見られるようになってきた。最近ではGMOインターネットグループとセゾン情報システムズが受け取り時の本人認証にブロックチェーンを活用した宅配ボックスを開発し、パルコのオンラインショッピング向けサービスとして実証実験を行っている。

集合住宅に設置される住民用宅配ロッカーも進化している。再配達を防ぐために多くの住戸で設置が進む宅配ロッカーだが、集合住宅ではスペースの都合上、全住戸分の専用ロッカーを設置できないことが多く、ロッカーが満杯になってしまうと配達ができない。そのため、三井不動産レジデンシャルは宅配ロッカーの空き状況を配達員が事前にウェブ上で確認できる「宅配ロッカーの利用情報閲覧サービス」(写真3)を構築し、配達効率の向上を目指している。

1

2

3

ICTでできること②

シェアリングエコノミー型宅配サービス

受け取りのプロセスだけでなく、宅配システムそのものをスマート化する取り組みのひとつに、シェアリングエコノミー型の宅配サービスがある。代表的なシェアリングエコノミーサービスである自動車配車サービス『Uber』のように、配達員のネットワークを構築し、ユーザーの都合に合わせて最適な時間と場所に配達してくれる配達員を手配するのだ。

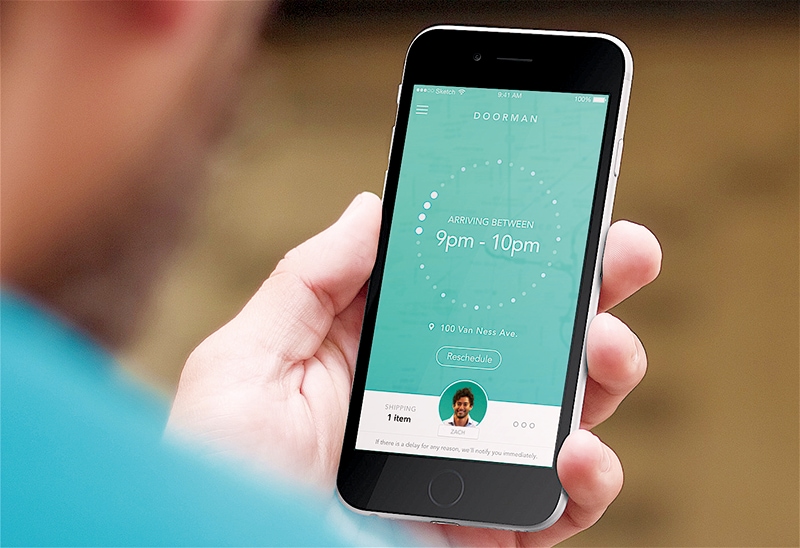

米国でいち早くこうした手法を宅配に取り入れたのが『Doorman』だ(写真4)。ECサイトでの注文時に『Doorman』のアプリが提示する近隣の配達ステーションの住所を送付先に指定し、荷物が配達ステーションに到着すると、提携する配達員が指定の時間帯に自宅まで荷物を届けてくれる。運送会社が時間帯指定を受け付けない米国では、1時間単位で指定ができるこのサービスは好評を博しており、現在では創業地のサンフランシスコのほか、シカゴとニューヨークでサービスを提供している。

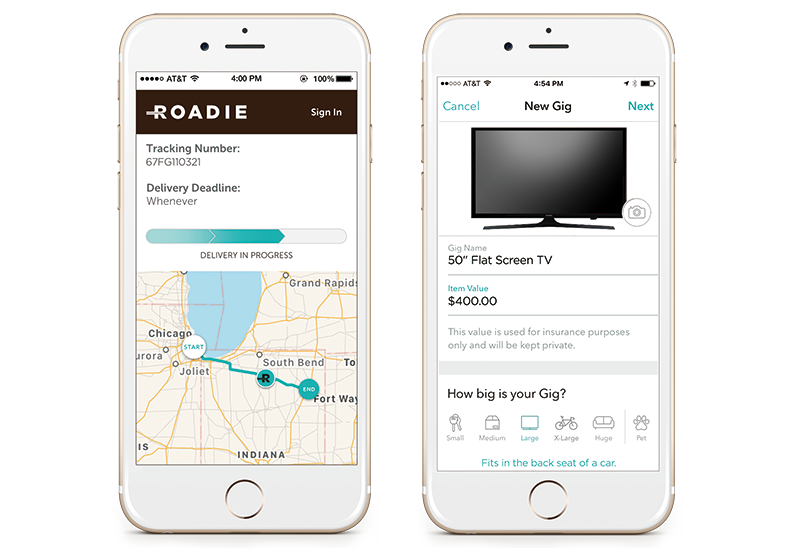

同様のシステムで荷物の配送を請け負うサービスに『Roadie』がある(写真5)。大きな荷物や梱包しづらい荷物など、宅配便では割高だったり送りにくかったりする場合に、Uberのように自家用車で運んでくれるドライバーを手配するというものだ。アプリで送りたい荷物とその大きさ、送り先を指定すると、条件の合う登録ドライバーが引き取りにくる。GPSで車をトラッキングし、アプリで位置を確認できるため、荷物の到着まで見届けられる。

日本では、軽貨物ドライバーのネットワークを活用してこれまで企業間の配送手配を行っていた『PickGo』が、今年8月から個人向けのサービスを立ち上げた(写真6)。『Roadie』と同じく宅配便では送りにくい荷物や単身の引っ越しといった需要に対応し、アプリで手配できる手軽さとプロの配送業者に依頼できる信頼感を売りにしている。日本では軽貨物ドライバーの多くが個人事業主で、大手配送業者からの下請けとして配送を請け負う構造から、ドライバーが業務量や稼働時間をコントロールしづらく負担を強いられるという状況が続いてきた。『PickGo』はオンラインのプラットフォーム上でユーザーとドライバーのマッチングを迅速に行えるため、ユーザーの利便性が高まるだけでなく、ドライバー側の業務効率化も図れる。

4

5

6

ICTでできること③

ロボットカーによる無人配達

ラストワンマイルのスマート化をさらに進め、人の手をまったく介さずに配達する方法も模索されている。自動運転のロボットカーはその有力な手段のひとつだ。

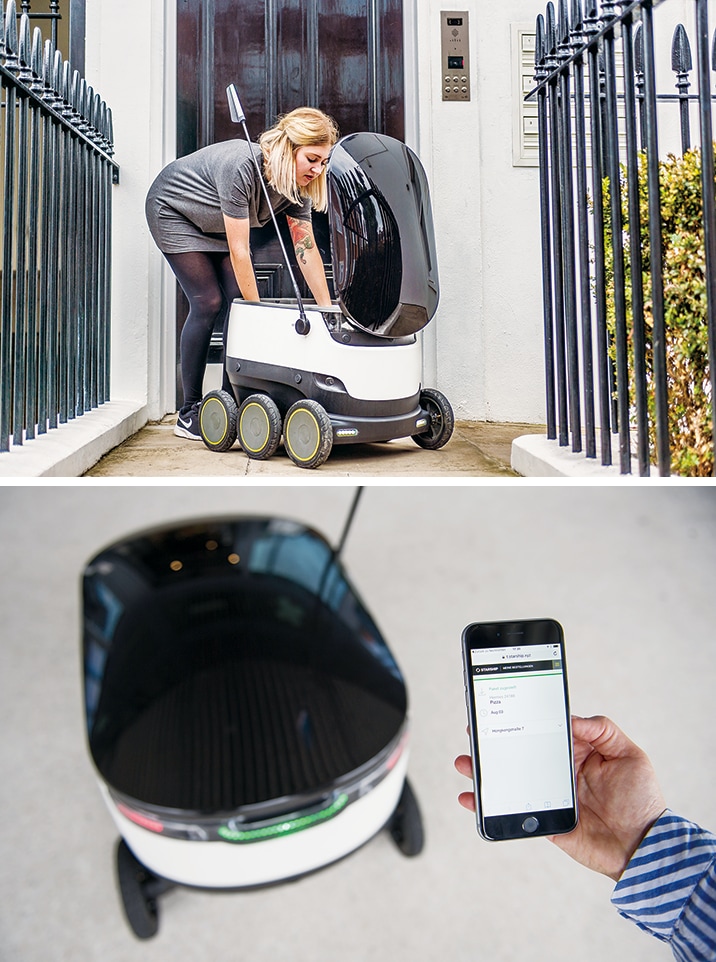

宅配ロボットカーをリードしているのが、スカイプ(Skype)の共同創業者がエストニアで設立したスタートアップ企業、スターシップテクノロジーズ(Starship Technologies)だ。同社が開発するロボットカーは、半径2~3マイル(約3~5km)の範囲の短距離を15~30分ほどで自動走行し、玄関先まで小型の荷物を運べるよう設計されている(写真7)。近隣までバンやトラックで荷物を運び、ロボットカーはそこから出発して周囲の配達先まで配送する仕組みだ。スマートフォンで走行状態をモニタリングし、人間による操作に切り替えることもできる。2015年に試験走行を開始してから1年間で16か国、56都市で1万マイル(約1万6,000km)を走行しており、すでに欧州各地や米国でメルセデス・ベンツ、スイスポスト、ドミノ・ピザなど小売・飲食業界のパートナーとともに商用化に向けたパイロットプログラムを実施している。

日本のヤマト運輸とディー・エヌ・エーも、今年4月から神奈川県藤沢市の自動運転特区で「ロボネコヤマト」の実証実験を始めた(写真8)。保管ボックスを搭載した自動運転車が巡回し、ユーザーはアプリから10分単位で希望の場所に来てもらうよう指示することができる。現在はまだ有人運転による試験段階だが、来年には自動運転での実験を開始する予定だという。

7

8

ICTでできること④

ビッグデータ、AIの活用

従来型のドライバーによる配達も、ICTで進化しうる。菜鳥網絡はドライバーの位置情報や道路状況をAIでリアルタイムに分析し、最適な配達ルートを提案する独自のシステムを開発している。自動車メーカーとの協業によりこのシステムを搭載した電気自動車(写真9)を100万台製造し、配送車として運用する計画だ。今年4月に深圳で実施したパイロットテストでは、これにより配送車の使用が10%、配送にかかる走行距離が30%削減できたという。

9

日本ではアスクルの個人向けサービス『ロハコ』が、受け取り時間を1時間枠から指定、30分単位で通知を受けられる「Happy On Time」というサービスを開始しているが、その精度をより高めるために物流ビッグデータをAIで分析し、配送時間の誤差を縮めることを目指している。

AIやビッグデータの活用により、交通や利用者の在宅状況をリアルタイムで詳細に把握できるようになれば、よりきめ細かい時間指定が可能になり、配達効率の向上につながるだろう。

ICTでできること⑤

倉庫のスマート化

最後に、ラストワンマイルから一歩さかのぼった倉庫のスマート化についても触れておこう。当日配達や即時配達など、より迅速なECサービスへの需要に対応すべく、大手EC事業者は物流拠点へのロボット導入を進めている。アマゾンは2012年にロボットを活用した倉庫の自動化システムを開発するキヴァシステムズ(Kiva Systems)を買収し、アマゾンロボティクスとして子会社化した。同社のロボットは、注文データを受け取ると該当する商品が保管されている棚ごとオペレーターの元へ運んでいくというもので、現在は世界25か所のアマゾンの物流拠点で10万台以上が導入されているという。2015年から開催しているロボットコンテスト「Amazon Picking Challenge」(今年から「Amazon Robotics Challenge」と改名)では、ロボットが棚から商品を取ってコンテナに入れるというタスクに世界中の大学や研究機関、企業のチームが挑戦しており(写真10)、アマゾンはこうしたオープンイノベーションによって配送のさらなる効率化を追求しようとしている。

このような倉庫用ロボットは、アリババの菜鳥網絡(写真11)、ソフトバンクも出資しているフェッチロボティクス(Fetch Robotics)、楽天の元・物流事業長が起業したGROUNDが日本での展開を手がけるグレイオレンジ(GreyOrange)、日本発のベンチャー企業MUJINなど、多くの企業が開発に取り組んでおり、グレイオレンジのロボットはニトリ、MUJINはアスクルと、日本市場への導入も進んでいる。

10

11

各社単独では限界

協業と標準化がカギ

ここまで、すでに商用サービスがスタートしている事例や商用化が近い技術を紹介してきたが、このほかにもICTが宅配を進化させる可能性はまだまだある。例えば個人情報保護への活用がその1つだ。現状の宅配便では、送り状に明記された個人の住所や電話番号が人目に触れる状態になっている。これをデータ化して配達員の端末だけで確認できるようにすれば、個人情報をさらすことなく配達が可能になる。菜鳥網絡ではすでにこうした仕組みが試験的に導入されているという。

また、現在は受取人がその場で伝票に捺印しなければならないが、別の場所に配達された荷物に対して遠隔でサインすることができれば、受け取りの自由度がより高まる。家庭内ロボットの普及も、再配達防止策になるだろう。不在中でもPepperのようなロボットが留守番をしていてくれれば、宅配便を受け取ってもらえるのだ。

このように、既存の技術でも実現できることは数多く、実際にアプリやサービスとして提供を始めている企業も出てきている。だが現状ではそれぞれのサービスが独立に運営されており、それが普及をはばむ課題となっている。EC事業者や宅配業者からすれば、宅配ロッカーやコンビニ受け取り、宅配ボックスなどのインターフェースが統一されていなければ、個別に対応するコストがかかりすぎてしまう。利用者としても、荷物を取り扱う宅配業者ごとに利用できるサービスが異なっていては使い勝手が悪いし、利用頻度の低い業者のサービスは使う気にならない。どこから買うか、どこが配達するかにかかわらず、すべての宅配便の配達・受け取りが可能な共通のプラットフォームができれば、こうしたサービスの普及は一気に進み、再配達問題の解消につながるはずだ。

1日10億個時代を見据えるアリババの馬は「複数の宅配業者間の協力が不可欠だ」と強調し、実際に菜鳥網絡では3,000以上もの提携業者による配送ネットワークを構築している。馬の指摘するとおり、もはや各社が単独で配送を請け負っていく体制では宅配業界は立ち行かない。日本では宅配業界には国土交通省、経済産業省、警察と複数の当局が関与しているため、スピーディーに改革を進めるのは容易ではないが、値上げや再配達の問題を契機として消費者の意識が高まりつつあるいま、共通のプラットフォームや標準規格の策定に向けた動きが加速していくことが期待される。業界全体でICTの活用が進み、増え続ける配達数をさばくとともにユーザーの利便性を高めていければ、上流から下流までボトルネックのない真のスマート物流を実現することができるだろう。

ファーウェイのスマートロジスティクスソリューション

ICTでさまざまな業界のデジタル変革を推進するファーウェイは、物流業界向けにNB-IoTを活用したスマートロジスティクスソリューションを提供しています。現状の貨物輸送では温度や位置などを検知するセンサーから車載端末を経由してIoTプラットフォームにデータが送られますが、端末とセンサーの互換性がない、端末の不具合を調整しづらい、ネットワーク構成が煩雑になる、センサーの電源がもたないといった問題が生じます。NB-IoTではセンサーが直接ネットワークにつながるためシンプルなネットワーク構成が可能なうえ、車載デバイスの設置や管理が容易になり、電池で稼働する低消費電力のセンサーで荷受から配送完了までの全工程をリアルタイムに監視することができます。

DHLサプライチェーンと提携

IoTでより“つながった”物流の実現を目指す

今年2月、ファーウェイはドイツポストDHLサプライチェーンと、産業グレードのIoTデバイスとインフラストラクチャを活用した広範なサプライチェーンソリューションの展開における協業を発表しました。両社は移動体通信をベースとしたIoT技術に焦点を当てて共同イノベーションプロジェクトを進め、倉庫業務、貨物輸送、ラストワンマイルの配送における重要なデータの提供や可視化を通じ、より統合された物流バリューチェーンの実現を目指しています。