社会を変えるICT:教育・医療の現場から見える未来

ファーウェイ・ジャパンが事業をスタートしたのは2005年。それからの10年間でICTは大きく進化し、同時に人々の生活やビジネスを大きく変えてきました。

モバイル・ネットワークは3Gから4Gへ。携帯端末はフィーチャーフォンからスマートフォン、タブレット、そしてウェアラブルへ。YouTube が動画コンテンツの可能性を切り拓き、Twitter、LINE、Instagramなどの誕生によって新しいコミュニケーションの形が出現し、さまざまなクラウド・サービスの登場でデータへのアクセスがいつでもどこからでも可能に―。次々に生みだされる新たな技術やサービスが人と人、人とモノ、モノとモノをつなげることで、私たちの日常に数々の変革を起こしてきた10年でした。

では、これからの10年、そしてさらにその先へと、ICTはどんな未来を実現していくのでしょうか。今号のFeature Storyでは、「教育」と「医療」という社会を支える2つの分野にフォーカスし、ICTで “つながる”ことがどんな変革を起こし、どんな未来をもたらすのかを探っていきます。

学校は時代とテクノロジーを学ぶところ

ICTで教育現場を変革する多摩市立愛和小学校の挑戦

神谷加代(教育ICTライター)

黒板にチョーク、大勢の子どもたちを前に一人の先生が話しかける一斉授業。日本における学校での学び方は、この100年以上変化していません。海外では大学が提供するMOOCs(MassiveOpen Online Courses:インターネット上で無料で受講できる講座)やカーンアカデミー(Khan Academy)などのオンラインの無料講座を授業に取り入れたり、クラウド型のグループウェアやゲーミフィケーション(ゲームの要素を取り入れたコンテンツ)を生かした学習支援サービスを導入するなど、コンピューターやオンライン学習サービスを積極的に活用する教育機関が増えています。しかし、日本ではいまだ紙と鉛筆を使った学習に重きを置く傾向が強く、OECD(経済協力開発機構)の「PISA(Programme for International Student Assessment :生徒の学習到達度調査)2012」によると、日本は学校で生徒が学習用途にコンピューターを使う割合がOECD諸国の中でも最下位であり、いかに日本の子どもたちが教育現場でICTに触れる機会が少ないかを物語っています。

そんな中、文部科学省は現在、2020年を目標に全国のすべての公立小中学校の児童生徒に対して教育用の情報端末を配備する施策を掲げています。この背景にあるのは、大量生産型の工業化社会から情報化社会へと移り変わったことによる、社会が求める人材の変化です。与えられた知識を覚えるだけでなく、答えのない問題に対して自ら情報を収集して判断し、他者とコミュニケーションを取りながら協力して課題を解決する能力が求められるようになっているのです。こうした能力を伸ばす学びの場を提供するためには、子どもたちがいつでもICTを活用して情報にアクセスできる環境が必要であるとし、教育現場ではタブレットの導入が進められています。

では、実際に教育現場に導入されたICTは、子どもたちの学びにどのような変化をもたらしているのでしょうか。ICTを活用した教育実践で全国的にも知られる東京都多摩市立愛和小学校の取り組みを、同校で陣頭指揮をとる松田孝校長のお話とともにご紹介します。

松田 孝( まつだ たかし)

多摩市立愛和小学校校長

東京学芸大学教育学部卒業、上越教育大学大学院修士課程修了。東京都公立小学校教諭、指導主事、主任指導主事(指導室長)を経て、2013年より現職。前職では東京都で初めて狛江市内の全小学校にタブレット端末と電子黒板を配備。愛和小学校ではICT活用のほか、校内に菜園を作って野菜の栽培と食育を行う「エディブル・スクールヤード」や、空き教室を利用した地域住民向けのカフェの開設など、斬新な取り組みで学校と地域の改革を進めている。

学校は、いつのまに一番時代遅れな場所になってしまったのか?

多摩市立愛和小学校では、2013年10月よりタブレットの導入をスタートし、現在は全児童184名に対して一人1台の端末を貸与しています。校内には無線LANを整備し、全教室に電子黒板を配備。iPadやChromebook、Windowsタブレットなどマルチ・デバイスを導入し、新しい学校づくりの一環としてIT製品やサービスを積極的に取り入れ、企業ともコラボレーションしながら教育活動を実践しているのが特長です。2015年度は総務省が手がける「先導的教育システム実証事業」の実証校にも指定されるなど、教育ICT分野の牽引役を担っています。

松田校長は、学校教育の現状について、「さまざまな危機感を感じている」と話します。現在10歳の小学4年生が、ちょうど働き盛りの30歳になる2035年、彼らは本当に社会で通用する人間になっているだろうか。教師の役目は、10年に一度しか改訂されない学習指導要領に従うことだけでいいのか。グローバル社会で、ドッグイヤーと呼ばれる変化の速い現代を生きる子どもたちにとって、学校はいつまでも“変わらない場所”であっていいのか。松田校長はそんな問題意識を持ちながら、教育現場と時代を見つめています。「学校はいつのまにか、一番時代遅れな場所になってしまったのではないか。子どもたちはランドセルを背負って過去にタイムスリップしているのではないだろうか。そんなふうに感じることが多いのです」

未来の社会を生きる子どもたちに必要な資質や能力を身につけてもらうためにも、「学校を時代とテクノロジーを学べる場にしていきたい」と松田校長は語ります。

基礎基本の定着から思考の可視化まで、多様なICT活用

一般的に、「学校におけるタブレット端末の活用」といえば、電子教科書をはじめとした紙の教材を電子化しただけのイメージにとらわれがちです。しかし、タブレットの利用法はそれだけではありません。写真や動画などマルチメディアを使ってレポートやプレゼンテーションを作成したり、自分の意見をタブレットに書いてクラスのみんなで共有したりと、さまざまな方法で活用できるのです。最近では、情報モラルや情報リテラシーを身につける目的から、クローズドな教育版SNSを利用して、適切な使い方を学ぶような取り組みも一部の学校で行われています。

愛和小学校でもさまざまな教育実践を行っています。中でも特長的な取り組みのひとつが、計算力や漢字力、社会の暗記項目といった基礎基本の定着にアプリを用いたタブレット学習を実施していることです。朝学習や帰りの会、休み時間終了後に全員が着席するまでの間など、学校には意外と細切れの時間やすきま時間が多く、こうした短い時間に子どもたちはこれまで“指示待ち”の状態でした。しかし、アプリ学習は自分でどんどん進めることができるため、そうした短い時間でも簡単に取り組むことが可能です。またアプリを使えばゲーム感覚で学べるほか、各自が自分のレベルに合った問題を解くことができるという利点もあります。問題を解くとすぐに答えの正誤判定がなされ、先生の丸つけを待つことなく自分の理解度がわかります。

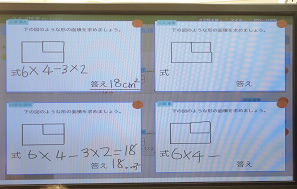

同小学校のタブレット活用のもうひとつの特長は、一人1台という環境を生かして児童の思考過程の可視化に注力していることです。授業中は、タブレット画面を電子黒板に一覧表示できる授業支援サービスを用いて、児童がスクリーンに書き込んだ内容をリアルタイムで共有します。これにより、児童の答えや理解度を把握できるほか、誰がどこでつまずいているのかを知ることができます。一覧表示した内容は、特定の児童が書いたものだけを選んで互いの答えを比較することも可能で、児童どうしの意見交換もスムーズに展開できます。

いままでは、問題を解くときはノートに書き、先生に当てられた児童が前に出て、黒板にもう一度自分の答えを書いて答え合わせや先生による解説が行われていました。しかし、この時間はかなりのロスで、黒板に答えを書き写している間はほかの児童は“待ち”の状態になります。児童の手元のノートを電子黒板に映写できれば大幅な時間節約になり、さらに電子黒板に自分の書いた内容が映ること自体が授業への参加感を高める効果もあると言います。

すきま時間を活用してアプリ学習

問題を解く過程がリアルタイムで電子黒板に共有される

一人ひとりの発話回数を増やすオンライン英会話

愛和小学校では民間企業の協力を得て英語教育にもICTを活用しています。小学校の英語教育はすでに2011年度より小学5・6年生で必修となっており、2020年度の学習指導要領では小学3年生から必修化されることになっています。また2020年の大学入試改革において4技能測定(話す・聞く・書く・読む)の導入が検討されるなど、学習内容が大きく見直されている教科です。そんな中、現場の教師たちが「話す・聞く」のコミュニケーションを重視した英語教育をどのように充実させていくかが、小学校では切実な課題となっています。

愛和小学校では無料ビデオ通話ソフト『Skype』を利用したオンライン英会話授業を取り入れています。教室にいる児童がビデオ通話で海外に住むネイティブ・スピーカーと1対1で英会話を行い、児童は自分の話す英語がどれだけ通じるかをリアルに確認できます。

授業では最初に、担任の教師がその日に学ぶフレーズを解説します。その後、クラス全員で音読練習を行い、オンライン英会話の個別学習に移ります。児童たちはスクリーン越しにそれぞれの担当であるネイティブ・スピーカーに向かって学んだフレーズを語りかけ、自分の英語が通じるかどうかをチェック。相手の返事も聞き取ってメモをしながらやりとりを進めます。

この授業では、ネイティブ・スピーカーの英語が聞けるだけでなく、タブレットの一人1台環境やICTを生かし、リアルなコミュニケーションの中で一人ひとりの英語の発話回数を増やせることがメリットです。同小学校の以前の英語授業では、ネイティブ・スピーカーの指導助手が月に一度来校し、児童全員の前で英語を話すだけで終わっていました。各児童が自分の英語が通用するかどうかを確認することはできず、中には話さずに終わる子どももいました。それがいまでは「堂々と英語で会話をできる児童が増えてきています」と、松田校長は手応えを感じています。

Skypeを使ったオンライン英会話の授業

プログラミング教育も実施 “何を創るか”にこそ価値がある

松田校長はICTの活用だけでなく、プログラミング教育にも積極的です。日本では2012年度より中学校の「技術・家庭」においてプログラミングが必修化されましたが、小学校ではまだ実施されていません。しかし、先進国の一部では小学校低学年からプログラミング教育が導入されており、日本でも同様の動きが検討されていることから、学校独自のカリキュラム設定ができる「総合的な学習の時間」にプログラミング学習を実施する学校が少しずつ出てきています。愛和小学校は2015年度より本格的にプログラミング学習をスタートし、年15時間の授業数を確保して取り組んでいます。

プログラミングといっても、テキスト・ベースのコーディングを学ぶわけではありません。昨今は、MIT(マサチューセッツ工科大学)メディアラボが開発した初心者向けプログラミング言語『Scratch』のようなオンラインで使えるプログラミング環境や、教育版レゴ『マインドストームEV3』といったロボットを制御する教材も多く登場しており、愛和小学校ではこのような教材を用いながら、民間のプログラミング・スクールや専門家と協力してプログラミングの授業を実施しています。

愛和小学校のプログラミング教育は、将来のプログラマー育成を目指したものではありません。答えがひとつとは限らないプログラミング学習を通して、子どもたちがトライ&エラーを繰り返しながら問題を解決し、自らのアイデアを形にしていく学びそのものに重きが置かれています。

「子どもたちはスマホやタブレットを使いこなし、機能もよく知っています。しかし、道具としての使い方を“知っている”だけでなく、そこから“何を創るか”に価値があることを知ってほしいのです」と松田校長は言います。デバイスを「活用」するだけでなく、「創造」につなげる。プログラミングは、タブレットやICTを便利に使うだけのユーザー視点で終わらせず、それを使って何かを創りだすという作り手の視点を与えることにも役立っています。

レゴを使ったプログラミング学習。リアルなモノを動かすことで、画面上だけではわからない現実世界の条件にも気がつくことができる

教える存在からファシリテーターへ ICTの導入で教師の役割も変化

このようにさまざまなICT活用を進める愛和小学校ですが、教育現場へのICTの導入によって最も大きく変化したことは「教師の役割」だと松田校長は言います。

教育にはこれまで、教える側に最適化した方法やサービス、制度が数多く作られてきました。しかし、松田校長は教育現場にICTが導入されることで、「指導者」を主体とした教育から「学習者」を主体にした学びへとシフトしていくと考えています。「ICTは学習者の学ぶ選択肢を広げ、多様な環境を提供することができます。今後、教師に求められる役割は学習者の学びをデザインすることであり、学習者に寄り添って最適な学びを提案できるファシリテーターになることなのです」

単に情報端末の導入だけではなく、教育のあり方を根本的に見直さなければ、学校教育が社会に求められる人材を育成するというミッションを果たすことはできません。とはいえ、学校や教師の役割を変え、長年続いてきたやり方を抜本的に刷新するには、多くの時間と労力が必要です。さまざまな制約のある公立小学校という環境で、学校内外のリソースを柔軟に活用しながら、確固たるビジョンと実行力で教育現場に改革をもたらす松田校長の挑戦。公開授業には毎回全国から教員や行政関係者、教育産業やICT業界の企業関係者など数百名が訪れることも、その試みがいかに大きなインパクトを持ち、高い期待と関心を集めているかを物語っています。

松田校長と愛和小学校の取り組みは、学校が「時代遅れ」から「次世代をリードする」場所へと脱皮し、未来を担う子どもたちに真の学びを提供するために、ICTの活用が大きな可能性を持っていることを示しているのです。

職員室はフリーアドレス制。中央には大画面ディスプレイとプロジェクターを内蔵したデスクがあり、これまで黒板に書きこんでいた月間スケジュールなどを壁に投影している

“つながる”ことで医療を変える

ICTを活用した在宅医療を推進する桜新町アーバンクリニック

HuaWave編集部

教育と並んで、医療もまた日本社会の未来を左右する領域です。世界でいち早く超高齢化社会を迎えた日本では、2025年には65歳以上の高齢者が総人口の30%を超えるとされ、今後ますます必要とされる高齢者の医療や介護を社会全体でどう支えていくのかが逼迫した課題となっています。

医療介護費の増加を抑えると同時に、高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを最期まで続けられるよう、厚生労働省は住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される「地域包括ケアシステム」を2025年までに確立することを目指しています。これにともない、病床機能の再編が進められており、医療は病院中心型から在宅へと大きくシフトし始めています。次の10年で、医療は大きく姿を変えていくことが求められているのです。

こうした新たなケアシステムには、医師や看護師、ケアマネージャー、薬剤師などの多職種が連携して患者を支援することが必要となります。その連携の実現に重要な役割を果たすのが、ICTの活用です。東京都世田谷区にある桜新町アーバンクリニックでは、外来診療に加えて2009年から在宅医療部を設置し、現在は医師11名と付属の訪問看護ステーションの看護師のほか、多職種のメンバーからなるチームで約350名の患者を在宅で診療しています。同クリニックは在宅医療の開始当初からスマートフォンやクラウド・サービスを利用し、運営の効率化とケアの質の向上を推進してきました。

ICTは在宅医療の現場にどのような価値をもたらしてきたのか、そして今後さらにどんな変革を起こす可能性があるのか、同クリニック院長の遠矢純一郎医師にお話をうかがいました。

遠矢 純一郎( とおや じゅんいちろう)

医療法人社団プラタナス 桜新町アーバンクリニック 院長

鹿児島大学医学部卒業。2000年、用賀アーバンクリニックの開業にあたって副院長を務め、2003年に在宅医療部を設立。2006年から家族の看病のために帰郷し、鹿児島市のナカノ在宅医療クリニックで在宅医療に従事したのち、2009年より現職。ICTによる医療の変革を目指す医療関係者で結成された「チーム医療3.0」のメンバーでもある。

バラバラな記録のやりとりからクラウドでの一括情報共有へ

複数の医療・介護従事者が連携する在宅医療でまずなによりも重要なのが、円滑で効率的な情報共有です。しかし、医療現場における情報の共有にはさまざまなハードルがあります。従来の病院診療においては、そもそも診療記録を共有することが想定されていなかったと遠矢医師は言います。

「カルテというのは担当医師の個人的な記録で、記録した本人だけがわかればいいという発想でした。一方、在宅医療では医師だけでなく専門領域も場所も異なるさまざまな組織や個人とのやりとりが求められますが、それぞれが違ったフォーマットで情報を管理しているため、例えば患者宅では診療記録をノートに手書き、薬局にはこの書類をファックス、ケアマネージャーには別の書類を手渡し、といったように、共有のために複数の記録を作成しなければなりません。まずは記録を一元化し、専門用語もできるだけ使わずに誰が見てもわかるような記録にすることが必要でした」

そこで同クリニックは、電子カルテを在宅医療のニーズに合わせた形で簡略化し、患者の病歴や薬歴、医師の診療記録など有用な情報だけを簡潔にまとめた診療サマリーを自動生成するシステムを独自に構築。生成されたサマリーはプライベート・クラウドに上げられ、クリニックの医師・看護師らがスマートフォンやPCでどこからでもアクセスできるほか、ITシステム開発会社と共同開発したクラウド型地域連携システム『EIR(エイル)』を通して地域の連携機関とも共有されます。『EIR』では、医師、看護師、薬剤師、ホームヘルパーなどのケア提供者に加え、患者自身や家族も情報を閲覧・入力でき、患者ごとのケア記録が時系列で生成されます。写真や動画を添付して状況をビジュアルで共有したり、必要に応じて指示書や報告書を作成することもでき、スマートフォン・携帯電話からも利用可能です。それぞれの従事者がタイムリーに、またフラットな立場で情報をやりとりすることで、チーム体制でのケアを実現するプラットフォームとなっています。

クラウド型地域連携システム『EIR』のインターフェース。タイムリーかつ総合的な情報交換ができる

ICTがもたらす効率化と負担の軽減

さらに同クリニックでは、医師による診療記録の作成をより簡便にし、本来の目的である医療行為に集中できるよう、ディクテーション(口述筆記)という方法を取っています。医師は訪問診療後、移動の車中でスマートフォンに診療報告を録音して音声データをクラウドにアップロードし、それを医療知識を持つ潜在看護師のスタッフがテキスト化するのです。

このように診療記録のディクテーションや『EIR』による情報共有などを導入した結果、遠矢医師自身がデータ入力などの事務作業を行う時間が大幅に減り、診療にかける時間を増やすことができました。実際にタイムスタンプを取って計測したところ、1日の診療時間は50%も伸びたと言います。「ディクテーションならいつでもどこでも記録を作れますから、移動時間も有効に活用できます。医師にとっては少しでも多くの患者さんを診察できることがなにより重要です。患者数が増えればクリニックの収益化にもつながります」

時間的な効率の向上に加え、医師や看護師の心身の負担も軽減されています。在宅医療は24時間365日体制が求められますが、担当の医師だけが患者の状況を把握していると、緊急時の呼び出しにもその医師が応じなければなりません。しかし、情報共有さえできていれば、担当医以外の医師や看護師が対応することも可能です。桜新町アーバンクリニックでは夜間・休日の緊急コールは当番制を取っており、当番の医師や看護師は担当外の患者であっても『EIR』上の情報を参照して適切な対応ができるようになっています。今後はいっそう効率のよい体制を整えるため、緊急コール専用のコールセンターの設置を検討しています。

また、これまで、患者宅を訪問する医師や看護師は、患者に関する文書を紙でまとめた分厚いファイルを何冊も抱えて移動しなければなりませんでした。そのため移動中にはファイルを紛失しないよう常に細心の注意を払っていなければなりません。電子化がある程度進んでからも、かさばるノート・パソコンを常に持ち歩いていました。「家族とディズニーランドに行くときもパソコンをカバンに入れていました(笑)。それが、データをクラウド上に保存し、持ち歩くのはスマートフォン1台で済むようになってからは、身軽になったことに加え、機器やデータの紛失の心配もなくなり、精神的にも楽になりましたね」

緊密な連携で満足度と安心感を高める

ICTによる情報共有は、効率化だけでなくケアの質の向上にもつながっています。患者の生活全般にわたって関わる在宅医療では、投薬は薬剤師、リハビリは理学療法士、日常的なケアは介護士といったように医師以外にも複数の専門職が互いにサポートしあいながらひとりの患者に関与します。『EIR』ではこうした多職種の専門家間でオープンに情報を共有できるため、単独では気づかなかった病状の変化をとらえたり、患者の生活習慣によりフィットした処置を提案したりすることが可能となります。「多くの専門家が連携して自分の状態を把握してくれているというのは、患者さんやご家族に大きな安心感をもたらします。また、ご本人も自ら情報共有や意思決定に参加することで、単に医療行為を受ける対象ではなく、主体的に疾病や障害への対処に関わっているという意識も生まれてきます。医師にとっても、一人ひとりの患者さんにより多くの時間をかけてじっくりと向き合えるのはうれしいことです」

病院環境に近い診療を可能に 動画による患者支援も

ICTは在宅医療での医療の質を病院のレベルに近づけるという点にも寄与しています。「在宅医療はもともとは町医者の往診の延長なのですが、医療の高度化によって病院でできることと往診でできることの間にギャップが生じてきました。しかし近年は医療機器のポータブル化が進み、在宅でできる医療行為が病院での診療に近づいてきて、病院とほぼ変わらないことができるようになってきています」

また、包帯の交換やカテーテルの挿入など、患者や家族がやらなければならない処置については、動画が有効に使われています。患者本人を被写体として実際に作業している動画を撮影しておけば、それをタブレットで見やすい位置に置いて再生しながら再現することができるのです。「これまでは文章や写真などで一般的なやり方を説明するしかありませんでした。いまではそれぞれの患者さんの実態に即したオンデマンドなコンテンツをその場で作ることができますし、動画は一目瞭然ですから理解しやすいのです」

動画で確認できることで、患者や家族の安心感も高まる

現場のニーズに合ったツールを低コストで導入 新たなビジネス・モデルも創出

遠矢医師が在宅医療を始めたのは10年以上前。当時はノート・パソコンをデータカードでネットワークに接続して電子カルテの入力を行っていました。通信環境も快適とは言えず、情報へのアクセスに時間と手間を要していました。スマートフォンの登場により、そうした状況が徐々に変化していったと言います。

「最初は何ができるかわかりませんでしたが、情報の管理や共有に役立ちそうなもの、使い勝手のいいものをいろいろと試していくうちに、徐々にシステム化ができてきました。その間、スマートフォンの性能、アプリやクラウド・サービスが進化してきましたし、通信環境も良くなっています。これまでの大規模な医療ITシステムと比べ格段に低コストで導入できるほか、ITリテラシーの面でも普通にスマートフォンが使える程度で事足ります。また、現場のニーズに合わせて自分たちが使いやすいと思えるものを組み合わせて利用できるのも大きな利点です。セキュリティも、クラウドならパスワード管理や使用端末制限、暗号化などの対策ができるので、紙の資料やデータ自体を持ち歩くよりもむしろ安全と言えます」

さらに、ICTを利用した在宅医療は人材活用の面でも新たなビジネス・モデルを生み出しています。先述のように、遠矢医師のクリニックでは録音した診療報告のテキスト化を潜在看護師が在宅勤務で担当しています。現在日本には看護師の資格を持ちながら何らかの理由で看護職に就いていない潜在看護師が70万人いるとされていますが、同クリニックの取り組みのようにICTを活用すれば、こうした専門人材が遠隔地や在宅で知識と経験を生かした仕事を持てるのです。このほかにもさまざまな業務が場所と時間を選ばずにできるようになったことで、子育て中の医師が帰宅後に自宅で作業を行うといった働き方も可能になりました。

移動時間を利用したディクテーションでの診療記録作成。在宅勤務でテキスト化を行う潜在看護師のチームは現在日本各地のクリニックから業務を請け負っている

ICTが実現するさらなる医療イノベーション

病院から地域へ、疾病の治療からQOLの向上へ―これまでの医療とは異なる発想で高齢化社会を支えていく在宅医療は、医療のイノベーションだと遠矢医師は述べます。「急性期の治療や高度医療など、病院でしかできないことはもちろんあります。しかし、高齢化とともにそこには当てはまらない医療のニーズが増えてきたことで、地域でケアをする、病気ではなく人にフォーカスするという在宅医療の新しい考え方が生まれてきました。特に、医療と介護とが情報を共有して連携できるようになったことの意義は非常に大きいと思います」

桜新町アーバンクリニックの取り組みに見られるように、ICTはこうした連携を可能にするうえで重要な役割を果たしています。しかし、現状は「情報のやりとりができる」というレベルにようやく達したばかりで、ICTにはさらなる変革をもたらす可能性があると遠矢医師は見ています。

「せっかく情報をデータ化するのですから、その集約や分析をもっと進めていけば、単なる情報共有以上に医療の質を向上できるのではないでしょうか。例えば、医療現場のノウハウのデータベース化が進み、インターフェースも簡便になれば、看護師や介護士、患者自身が情報を入力することで病状の評価や処置の決定などがある程度は可能になるかもしれません。また、人工知能の自然言語理解がさらに進化すれば、カルテなど自然言語で記録された診療情報が容易にデータ化され、臨床研究の効率が上がって、医学の進歩を加速できるでしょう」

また、センサーやウェアラブル機器も今後活用が期待されるツールです。「患者さんの状態をできるだけきめ細かくモニターできれば、異常の早期発見につながります。認知症の患者さんなどは安否確認のために1日に一度訪問が必要というケースもありますが、それを人手でまかなうには限界があります。在宅ケアのための見守りシステムの構築も、ICTに期待されているところです」

2025年までに、医療はどれだけ新しく生まれ変わっているのか。ICTはその変革のカギを握っていると言えそうです。